Élue directrice de l’UFR Sciences Humaines et Sociales, Michela Marzano a pris ses fonctions le 1er novembre 2025 pour une durée de cinq ans. Portrait.

Quel est votre parcours ?

Je suis née à Rome en 1970, et depuis plusieurs décennies, j’essaie d’incarner une pensée à la fois engagée, ancrée et profondément personnelle.

Après des études à la Scuola Normale Superiore di Pisa, où je me suis formée à l’histoire de la philosophie, à la philosophie analytique et à la bioéthique, je me suis installée en France à la fin des années 1990.

Recrutée au CNRS, puis habilitée à diriger des recherches à l’Université Paris 1 – Sorbonne, j’ai rejoint en 2010 l’Université Paris Descartes (désormais Université Paris Cité) en tant que professeure de philosophie morale.

Entre 2013 et 2018, j’ai également été députée de Milan en Italie, tout en poursuivant mes activités de recherche et d’enseignement.

Au fil des ans, mes travaux se sont attachés à penser la vulnérabilité humaine, le corps, les relations, le consentement, le genre, la vérité, la mémoire — autant de thèmes qui traversent ma vie autant que mes livres.

Ma double inscription — italienne par origine, française par résidence et par institution — m’offre un regard « transfrontalier » : celui d’une pensée qui circule entre les langues et les cultures, et qui interroge sans relâche nos modèles, nos ombres et nos héritages.

Quel bilan faites-vous de vos recherches jusqu’à présent ?

Parmi mes publications les plus importantes : Le Dictionnaire du corps (PUF, 2007), Le Contrat de défiance (Grasset, 2010), Dictionnaire de la violence (PUF, 2011), Légère comme un papillon (Grasset, 2012), Tout ce que je sais de l’amour (Stock, 2014), Papa, maman, le genre et moi (Albin Michel, 2016), Mon nom est sans mémoire (Stock, 2022).

Mon dernier ouvrage, Qualcosa che brilla (Rizzoli, 2025), mêle récit littéraire et réflexion philosophique : c’est une façon de dire que la pensée, pour moi, ne se sépare jamais de la vie — qu’elle est une manière de chercher, de comprendre, de partager.

En parallèle, je signe régulièrement des chroniques pour La Repubblica et publie des tribunes dans Libération ou Le Monde.

J’essaie, à travers ces interventions publiques, de rendre la philosophie vivante, accessible, ancrée dans les débats de notre temps : le corps, le genre, le consentement, la fragilité des générations.

Quelles ont été vos responsabilités au sein de l’UFR ?

À mon arrivée en 2010, j’ai pris la direction du département de Sciences sociales, fonction que j’ai exercée jusqu’à mon élection au Parlement italien.

Plus récemment, en 2022, j’ai co-dirigé le parcours SoCo du Master en Sciences sociales, puis, en 2023, la co-direction du département de Sciences sociales.

Ces expériences m’ont permis de mieux comprendre, de l’intérieur, le fonctionnement collectif d’une UFR, les dynamiques d’équipe, les forces, mais aussi les fragilités institutionnelles qu’il faut savoir accompagner.

Comment envisagez-vous votre action à la direction de l’UFR ?

Désormais à la tête de l’UFR Sciences Humaines et Sociales, je souhaite promouvoir une vision intégrée : valoriser les trois départements (SDE, SDL, SSO) dans une dynamique collective ; encourager la transparence, le travail partagé et un esprit universitaire ouvert et inclusif — non pas uniquement tourné vers l’excellence, mais aussi vers la communauté, l’échange et l’engagement.

Mon parcours me confère, je crois, la légitimité d’une directrice qui sait à la fois penser et écouter, ayant traversé les mondes de l’enseignement, de l’écriture, de la recherche et de la vie publique.

Je défends une université non distante mais attentive, consciente que la recherche et la formation sont aussi des aventures humaines.

J’invite chacune et chacun à « être là », à partager, à laisser place au doute et à la fragilité — non comme des faiblesses, mais comme les conditions mêmes d’une pensée vivante.

À lire aussi

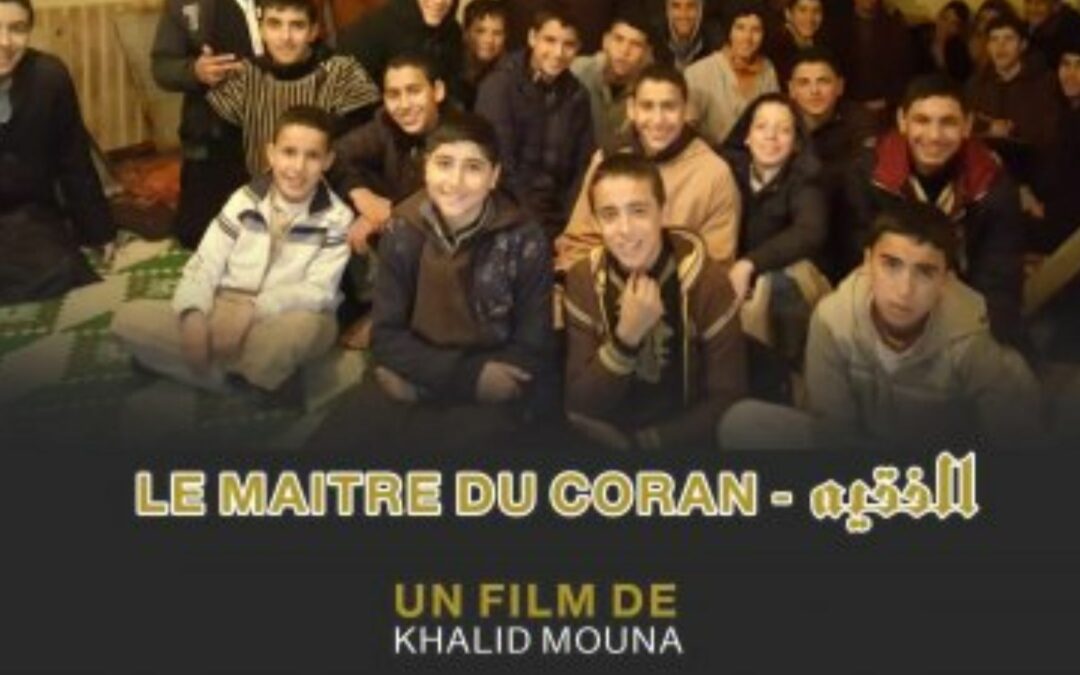

Le Ceped fait son cinéma… Khalid MOUNA présente « Le Maître du Coran », 25’, 2019

MOUNA Khalid, enseignant-chercheur associé au Ceped est invité dans le cadre de la campagne des chercheurs invités et collaborer avec CHAUDAT Philippe.

Il présente son film « Le Maître du Coran », 25’, 2019.

La projection du film est suivie d’un débat avec le réalisateur et DIA Hamidou.

Cité de l’emploi, des stages et de l’alternance 2026 : venez rencontrer votre avenir !

Étudiantes et étudiants de l’Université Paris Cité, nous vous donnons rendez-vous le jeudi 19 mars 2026 pour la 2ᵉ édition de cet événement annuel dédié à l’emploi, aux stages et à l’alternance. Près de 30 recruteurs seront présents pour vous proposer des opportunités concrètes et des conseils personnalisés afin de faciliter votre insertion professionnelle. Nouveauté cette année : le Forum des métiers de la transition écologique et de la solidarité vous invitera à réfléchir aux enjeux de l’engagement écologique et solidaire dans le monde du travail au travers de conférence, ateliers et tables rondes.

![[NOUVEAU] Préparation au concours de Conseiller Principal d’Éducation accessible dès la L3](https://shs.u-paris.fr/wp-content/uploads/sites/9/2026/02/visuel-prepa-concours-CPE-Web-1080x675.jpg)

[NOUVEAU] Préparation au concours de Conseiller Principal d’Éducation accessible dès la L3

La Faculté Sociétés & Humanités renforce son engagement en faveur de la réussite étudiante en proposant une préparation au concours de Conseiller Principal d’Éducation (CPE). Financée par la faculté et portée par des enseignantes-chercheures et enseignants-chercheurs du Département des Sciences de l’éducation et de la formation de l’UFR SHS, cette formation débutera en septembre 2026.

Journée d’étude « Les sciences sociales en Arménie aujourd’hui » – 18 mars 2026

Cette journée d’étude s’inscrit dans le cadre du projet Erasmus + établi entre l’UFR des Sciences humaines et sociales de l’université Paris Cité et l’université d’État d'Erevan, avec l’appui du PHILéPOL (URP 75038) et du CERLIS (UMR 8070). Elle se déroulera le 18...